「第14回高校生のためのドイツ語入門講座」

去る7月26日(月)から30日(金)の5日間、天野貞祐記念館のICZを会場として、「第14回高校生のためのドイツ語入門講座」が開催されました。今年も30名を超える高校生が参加、「はじめてクラス」(まったくの初心者のためのクラス)、「一歩進んだクラス」(ドイツ語を勉強して3ヵ月程度の人のためのクラス)、「さらに一歩進んだクラス」(1年以上ドイツ語を勉強している人たちのクラス)の3クラス編成で、基本的な挨拶、自己紹介、家族紹介などの表現を学中心にびました。

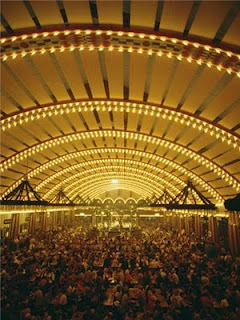

最初はとてもおとなしかった高校生たちですが、2日目の山本先生の模擬講義「ドイツのポップス」あたりから徐々に本領発揮 ! テンションが上がって来ました。ドイツにおけるポップスの歴史を、各時代の社会的・文化的背景などとの関連で講義する山本先生⇓

やはり、高校生は若い ! 朝からよく動きました⇓ 今回デビューの吉田先生、昨年に引き続き参加してくださった大平先生も若い !! 高校生に負けずに走り回っていました。

やはり、高校生は若い ! 朝からよく動きました⇓ 今回デビューの吉田先生、昨年に引き続き参加してくださった大平先生も若い !! 高校生に負けずに走り回っていました。 一汗かいて授業を終えた後は、有志で(といっても、ほとんど全員でしたが)学食を体験しました。運動して、勉強した後はカレーライス ??? カレーを食べている人が多かったように思います⇓

一汗かいて授業を終えた後は、有志で(といっても、ほとんど全員でしたが)学食を体験しました。運動して、勉強した後はカレーライス ??? カレーを食べている人が多かったように思います⇓ 講座後半最初の授業は、学科長・矢羽々先生の模擬講義「グリム・メルヒェンの奥深さ ~『白雪姫』を中心に~」でした。『白雪姫』のテキストを読みながら、メルヒェンというジャンルの特性や日本における受容の問題にまで話は展開して行きました⇓

講座後半最初の授業は、学科長・矢羽々先生の模擬講義「グリム・メルヒェンの奥深さ ~『白雪姫』を中心に~」でした。『白雪姫』のテキストを読みながら、メルヒェンというジャンルの特性や日本における受容の問題にまで話は展開して行きました⇓  そして、高校生講座最終日のパーティーでは、これまた恒例のビンゴ大会。ブレーツェル (8の字形をした塩味のパン)やグミ、ケーキなどを食べながら、豪華賞品ゲットを目指して熱い戦いが繰り広げられました ! 3度、4度とビンゴする人も続出⇓

そして、高校生講座最終日のパーティーでは、これまた恒例のビンゴ大会。ブレーツェル (8の字形をした塩味のパン)やグミ、ケーキなどを食べながら、豪華賞品ゲットを目指して熱い戦いが繰り広げられました ! 3度、4度とビンゴする人も続出⇓  パーティーの締めくくりは、ヒョ~ショ~ジョ~ではなく、受講証の授与式。シャルロート先生から、一人ひとり手渡しで受講証が授与されました⇓ 高校生たちは、この5日間を振り返りながら感無量の表情 ?!

パーティーの締めくくりは、ヒョ~ショ~ジョ~ではなく、受講証の授与式。シャルロート先生から、一人ひとり手渡しで受講証が授与されました⇓ 高校生たちは、この5日間を振り返りながら感無量の表情 ?!